父の平手打ち

昭和一桁生まれの父は、寡黙だが私たち子供にすら声を荒げることのない穏やかな人。静かに家族を愛し、何より母を大切にした。

忘れもしない。その日の夕食は、私の好物であり母の十八番「サバの味噌煮」だった。

「わーい!いただきまーす。ん?」

ごはんがクサい。炊飯器の調子が悪いと母から聞いてはいたが、なるほど長時間保温したままのような独特の臭いがする。

どういうわけか殊更ふざけていた私は、有ろう事か左手で鼻をつまみ右手でごはんを口に運んでしまった。咄嗟に「いけない!」と我に返った。が、その瞬間、向かい合う父の平手が飛んだ。持っていた箸は吹っ飛び、茶碗のご飯がちゃぶ台に散らばった。何も悪くない母が血相を変えて叫んだ。

「ごめんなさい!ごめんなさい!」

こんな父を見るのは初めてだった。私は慌ててご飯を茶碗に掻き集め、それを食べた。

ご飯はすっかり冷め、一生懸命噛み締めたのに全然喉を通らなかった。私の体がかすかに震え、涙が溢れた。怖いとか悔しいとかじゃなく、ただ無性に恥ずかしかった。母が自分の茶碗と私の茶碗をそっと交換してくれた。私はますます泣きたくなった。するとずっと黙っていた父が、何事も無かったかのようにいつもの挨拶をした。

「美味しかった。ごちそうさん」

あれから三十年以上を経て、私は家庭を持ちなお想う。あの夜、父は私の不作法など言うまでもなく、母の料理を…いや母という最愛の人をないがしろにするものが許せなかったのかもしれない…と。

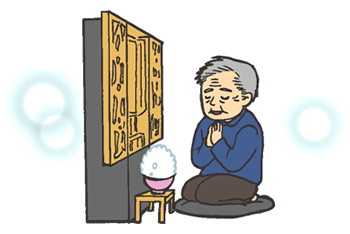

何故なら父のそんな想いは、仏壇の母に手を合わせるその老いた背中からひしひしと伝わるから…。

母の生前、お茶ひとつ淹れたことのない父だった。それが独り暮らしの今では、母のために毎朝欠かさずごはんを炊いている。「まったく我が両親ながら、この二人にはかなわない…」と、私はちょっぴり羨ましい。