ロボットで「おいしいごはん」をたくさん届ける。

1981年に世界で初めて寿司ロボット(回転寿司屋などでシャリ玉をつくるロボット)を開発し、現在、寿司ロボットおよびごはん盛り付けロボットの世界シェアNo.1を誇る鈴茂器工株式会社。スーパーやコンビニエンスストア用のおにぎりの成形機の開発なども行うことから、日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)会場の象印店舗向けのおにぎりロボットを開発中です。私たちの見えないところで、おいしいごはんのある暮らしを支える企業の担当者に話を伺いました。

企画本部 企画開発部 商品開発課 開発係 馬場友和さん

米飯加工食のおいしさを担うSUZUMO。

私たち鈴茂器工株式会社は、回転寿司屋やスーパーなどで使われる寿司ロボットや、カレー・牛丼チェーン店で使われるごはん盛り付けロボット、おにぎりの成形機などを開発している会社です。1961年に設立し、ミッションは「日本食とコメのおいしさを届けること」。ロボットだからこそ実現できる驚異的なスピードと正確さをもって、おいしいごはんをさまざまなシチュエーションで提供しています。ごはん食を盛り上げたい点で志を同じくする象印マホービン株式会社さんとは、このほど、大阪・関西万博出店に向けたマシン開発をご一緒しています。

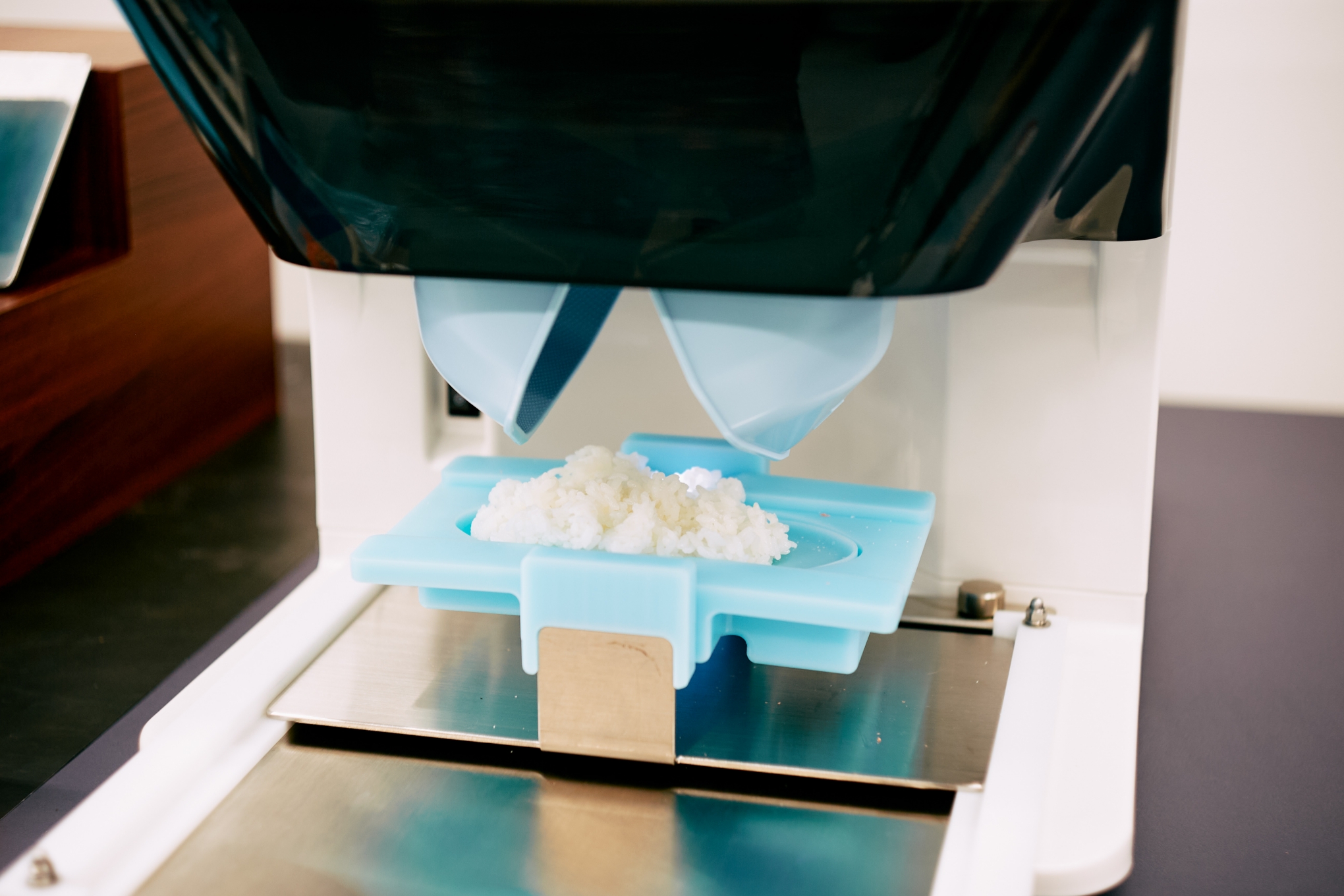

象印マホービンさんが大阪・関西万博で提供しようとしているのは「おいしいごはん」を伝えるための「おいしいおにぎり」。一般的に、一日2000個を超えるほど大量のおにぎりを販売する場合は、事前にバックヤードで製造しておくものですが、炊きあがってすぐのごはんのおいしさを提供できるようにと、コンパクトな店舗内でも、注文を受けてからおにぎりをつくれる機械を特別にご提案しています。

炊きあがりすぐの熱々のごはんを僕らは「熱飯(ねっぱん)」と呼んでいるのですが、実は、おにぎりをロボットで成形する際に熱飯を使うことはほとんどありません。熱飯をロボットで握る、という点は僕らにとってはチャレンジです。

当社ではおむすびロボットと呼んでいますが、いわゆるおにぎり成形機のことを簡単にご説明しますね。基本的には人が行う要領と同じで、両手に塩を出し、ごはん・具材をとり、ふっくらと握る工程を機械化しています。まず、両手をイメージして左右に分割されたごはんの受け皿となる部分に塩が振り出されます。そこに一定量のごはんが載ります。ごはんの上に具材を置き、左右に分割された受け皿で具入りごはんを挟むようにして成形。その後、海苔を巻けば、おにぎりのできあがりです。

こういったフローでは、塩は粒子が均一でさらさらと細かい塩化ナトリウムが使われることが多いのですが、今回象印マホービンさんが大阪・関西万博で使いたい塩は、岩塩に代表される天然塩。とてもおいしいですが、均一にならして振り出すのが難しくなります。

おにぎりで使われる塩の塩味の感じ方は、時間経過とともに変化します。握りたてを食べると塩味を強く感じる一方、時間が経ってから食べると、ごはんと一体化して塩味がマイルドに感じられる。そのため、お客さまが召し上がるまでのリードタイムを計算して、ケースバイケースでどんな塩を選ぶのか、振り出し量はどうするのかなども考慮します。

さらに、今回象印マホービンさんがおにぎりの中に入れようとしている具材も、固形のものから油分を多く含むものまで多様なので、成形する時の圧力のかけ方も随時調整できた方がいい。今回ご提供するマシンには、エンジニア泣かせの条件が多いのですが、おいしいごはんを国内の方だけでなく海外の方にも伝えたいという気持ちは私たちも同じなので、人の手で補助する部分とロボットの機能部分を組み合わせながら、なんとか実現したいと試行錯誤している最中です。

コンビニおにぎりに込められた「おいしさ」の技術

私は新卒で鈴茂器工に入社しました。最初に配属されたのがコンビニおにぎりの成形ロボットチームでしたので、コンビニ各社のおにぎりをたくさん食べて研究しましたね。一口におにぎりといっても、粒の立ち方、ごはんのふっくら感、おにぎりのまとまり感など、各社こだわりが色々あるものだと勉強しました。

コンビニおにぎりのおいしさへのこだわりは、絶えず進歩していますね。私が一番初めにコンビニおにぎりを食べたのは、確か中学生時代の塾の帰り道でした。お腹が空いてコンビニに入り、ツナマヨおにぎりを見た時は衝撃を受けました。今から36〜37年ほど前の話ですが、ツナとマヨネーズを和えたものがおにぎりの具になることが新鮮でした。コンビニおにぎりの出現前後で、おにぎりの具材の幅がグッと広がった気がします。

年々、おにぎりに求められるレベルが上がっていると感じています。当社では何種類ものおにぎり成形機を提供していますが、おいしさにこだわるほど、機械側の設計は複雑化しますよね。

機械設計は、基本的な構造にオプションを足し引きすればそれでいいという簡単な話ではありません。そこが設計の面白さともいえますね。例えばコンビニおにぎりを例に取ると、一口で具材に到達でき、陳列時に三角形の安定感が損なわれないごはんと具材の配置、多様な具材ごとに最適化する成形圧の調整など、設計時に配慮すべきポイントはいくつもあります。何十年とこの仕事をしていますが、おにぎりのおいしさにも時代の流れがありますね。以前はしっかりギュッと、強めに握られたようなおにぎりが主流でしたが、最近は、ふんわりとお米一粒一粒のおいしさが感じられるようなおにぎりが人気です。

実は、ふんわり食感のおにぎりを数時間陳列するというのは、けっこう難しいんです。なぜなら、お客さまが実食されるタイミングで、握りが甘ければおにぎりがポロポロと崩れてしまうから。成形後、店頭で数時間並ぶことを考慮し、実際に召し上がるタイミングでごはんのふっくら食感と食べやすいまとまり感を両立させる必要があります。そのため、ごはんを受け止める機械パーツの形状や、あえて不均一にお米を振り出す仕組みなど、裏側は緻密に設計されています。

ロボットでつくるおいしいおにぎりを、世界へ。

当社のロボットは国内だけでなく海外にもお届けしています。使用されるお米や各国の「おいしい」に対応していくことも当社の今後のテーマですね。ごはんを食べる文化が東南アジアを超えて欧米にも、もっともっと広がってほしいと思っています。その一助になれると嬉しいですね。特に日本人なら理解できる「ごはんがおいしい」という感覚を輸出したいと考えています。日本人はごはんをおいしいものだと思っているからこそ、お米の産地や品種を選んだり、炊き方にこだわったりしますよね。この感覚が海外にも広がるといいなと思います。

最近の国内ではおにぎり専門店が増えて、味わいのバリエーションが広がっていることが楽しいな、と感じています。それらも含めて日本発のおにぎり文化として海外に展開したいですよね。その時に、私たちのおにぎり成形ロボットが役に立てると嬉しいなと思います。

「機械でつくる」おにぎりのイメージを変えていきたい。

中学生の頃、柔道をしていました。食欲旺盛でしたので、母親がすこし変わったおにぎりを作ってくれていたことが思い出深いです。普通、おにぎりって三角形で、その中に具が一種類入っていますよね。母親は、その三角形のおにぎりを4個合体させて、巨大なおにぎりにしてくれていました。それを大きな海苔1枚で巻いて、わんぱく巨大おにぎりでしたね。具材はどこの家庭にもある一般的な鮭や昆布でしたが、4種の具材が入っていて楽しかったです。そのおいしさの中にはきっと、記憶も含まれていますよね。おにぎりには、そういう魅力もあるんじゃないかな、と思います。最近「人が握ったおにぎりが苦手…」という人が増えているなんて話を耳にすると、どこか寂しいなと思ってしまうんですよね。それはおにぎりのおいしさが、味わいだけではないと考えているからでしょうね。だからこそ、人の手で握られたおにぎりのおいしさを大切に思いますし、おにぎりロボットでも”食べてもらう人”のことを常に想って設計しています。

そうですね。おにぎりは今、ひとつのブームかもしれませんが、私の記憶を振り返っても、日常のあらゆるシーンにあったものです。これから先も、決してなくなることはないと思います。機械というと、人の血が通っていないシステマティックなものというイメージから、抵抗のある方もいらっしゃるかもしれません。ですが、機械でつくったおにぎりのおいしさを、私たちはお伝えしたいと考えています。「機械でつくる」ということのイメージを変えていけたら。これからも、まるで人が握ったようなおいしさのおにぎりを提供できるおにぎり成形ロボットの開発を、弛みなく続けていきたいと思っています。

鈴茂器工株式会社

https://www.suzumo.co.jp/

生産本部 東京工場 技術部 設計1課 課長 竹井豪さん