サトーホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行、以下「サトーHD」)と象印マホービン株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役 社長執行役員 市川 典男、以下「象印」)は、総合地球環境学研究所(所在地:京都府京都市、所長 山極 壽一、以下「地球研」)と、マイボトル利用定着に向けた共同研究として「マイボトル利用促進プロジェクト」を2024年4月より実施しています。

このたび、株式会社関電工(本社:東京都港区、社長 仲摩 俊男、以下「関電工」)がマイボトル利用促進プログラムを本社に導入したことをお知らせします。

マイボトル利用促進プロジェクトについて

世界的な社会課題として、プラスチックごみの削減推進が求められています。その一方、ペットボトルやカフェのプラスチックカップの使用は日常化しており、マイボトルは「持っているけど使わない」という方も未だ多い状況です。

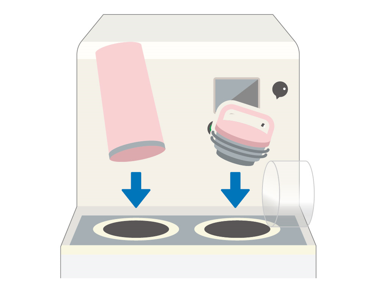

実際にサトー本社においても、プラスチックカップを年間約25,000個利用し、マイボトル利用者は2%に留まっていました。これに着眼し、社会および社内の課題解決に向けて、マイボトル利用の定着のための仕組みを発案。サトーの社内に象印製のマイボトル洗浄機を設置し、従業員200名を対象に行動変容が起こるか実証実験を行っています。

マイボトルの利用を習慣化し、プラスチック廃棄物の発生抑止を目的として、サトーHD、象印、地球研によりマイボトルの利用定着のための研究開発を共同で進めています。

このプロジェクトで使用した仕組みを「マイボトル利用促進プログラム」として関電工のオフィスへ設置し、プラスチックごみ削減とCO2削減に活用いただきます。

関電工の導入について

関電工の本社では、約1,000人が勤務しており、社内に設置されている自動販売機では年間約36万本のペットボトル飲料が購入されています。使用済ペットボトルは自動販売機設置会社に回収され、再生処理が行われていますが、一部は廃棄となっており、循環型社会の実現に向け取り組んでいる関電工としては、使用済ペットボトルを削減するため、マイボトル利用促進プロジェクトに関心を持たれました。

マイボトル利用促進プロジェクトは進行中の実証実験でありながら、開始3か月で5,000個を超えるプラスチックカップ削減を実現し、一定の効果が見込めたことから、関電工ではいち早く関心を持ち、オフィスへの導入を検討。

健全で安全な地球環境を将来に残す取り組みの一環として、マイボトル利用促進プロジェクトの仕組みを社内に導入し、オフィス内のプラスチックゴミ削減とCO₂排出量削減を推進する運びとなりました。

「マイボトル利用促進プログラム」の概要

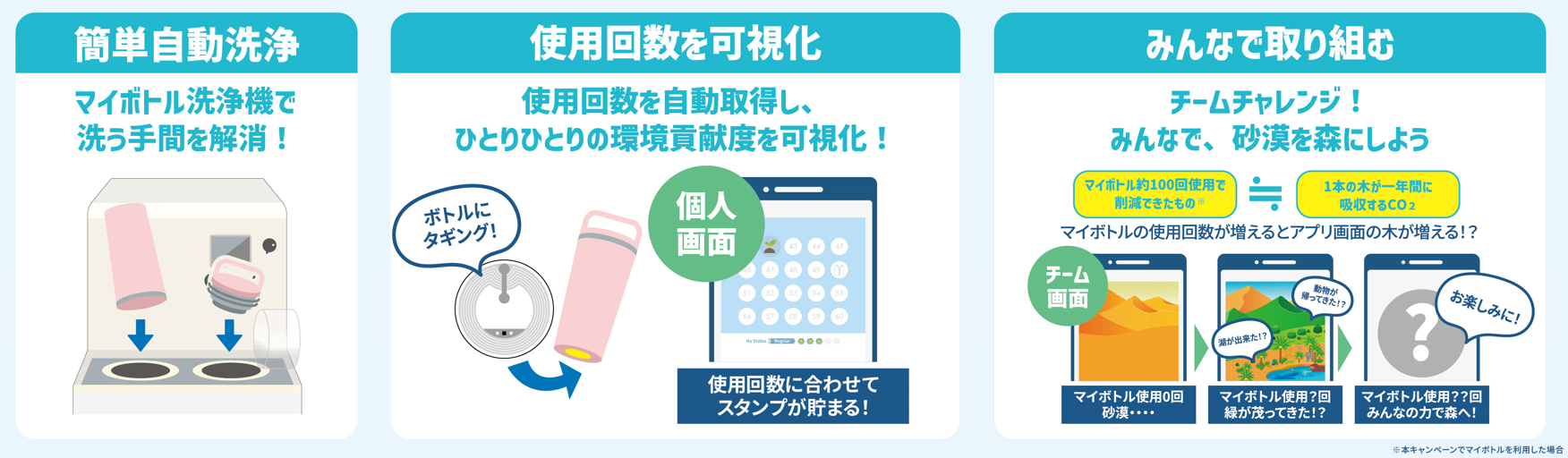

マイボトルにRFID※タグを搭載して、個別IDを付与します。RFIDリーダーを搭載したマイボトル洗浄機が、ボトルを洗浄時に自動でRFIDを読み取って洗浄回数を取得。この洗浄回数データをもとに、ペットボトル飲料ではなくマイボトルを利用したと見なし、ペットボトル利用削減数からCO₂削減量を算出します。洗浄回数のデータは、専用アプリに行動履歴として蓄積されます。

専用アプリでは、個人と全体の「ペットボトル削減数」と「CO₂削減量」を表示します。参加者全体のペットボトル削減数とCO₂削減量が増えるごとに、アプリ画面の砂漠に森ができ動物が出現するイベントを展開。参加者は、個人と全体の行動による環境効果を数値と画像で知ることができます。

各自の行動効果を可視化することにより、マイボトルの利用に対する意識変化を促し、継続的利用の定着をめざして開発したプログラムです。

※RFID(Radio Frequency Identification:無線周波数識別)とは、電波(電磁波)を用いて無線でデータの読み取りを行い、モノの識別や管理を行うシステムのことです。RFIDタグは、データが入っている記録媒体を指します。 身近な例では、アパレル店舗のセルフレジや、交通系ICカード、車のスマートキー、などで活用されています。

詳しくは、ニュースリリースをご覧ください。

※本記事の内容は、掲載日時点の情報です。